今回は、この「英語びより」で記事を書かせていただいている「はつ」について紹介です。

私の経歴と英語との関わり、そして はつ がどうやって英語を習得したか、そのコツを紹介します!

目次

はつ(渡辺発帆)ってどんな人?

まずは、私「はつ(渡辺発帆)」がどんな人間かについて紹介します。

オーストラリア在住

私はオーストラリアに26年住んでいます。

オーストラリアは南半球にあるので、季節は日本とは逆。たとえば日本が冬に向かっている時期はオーストラリアは夏に向かいどんどん日が長くなっていきます。

私が住んでいるメルボルンはオーストラリア第二の都市です。

ゆったりしたライフスタイルでカルチャーの中心地とされています。また、7年連続で「世界で1番住みやすい都市」に選ばれました。

メルボルンは日本語教育も盛んで、小学校から教えている学校もあります。

高校生のとき、オーストラリアに1年間留学して、そのときに日本語教師になりたいと考えました(後述しています)。

私は日本の教員免許は持っているものの、オーストラリアでは使えないのでオーストラリアの大学院に通ってこちらの教員免許をとりました。

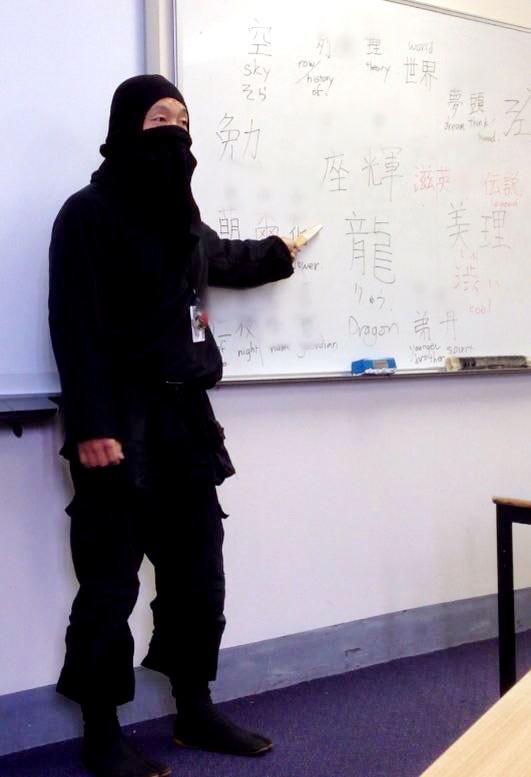

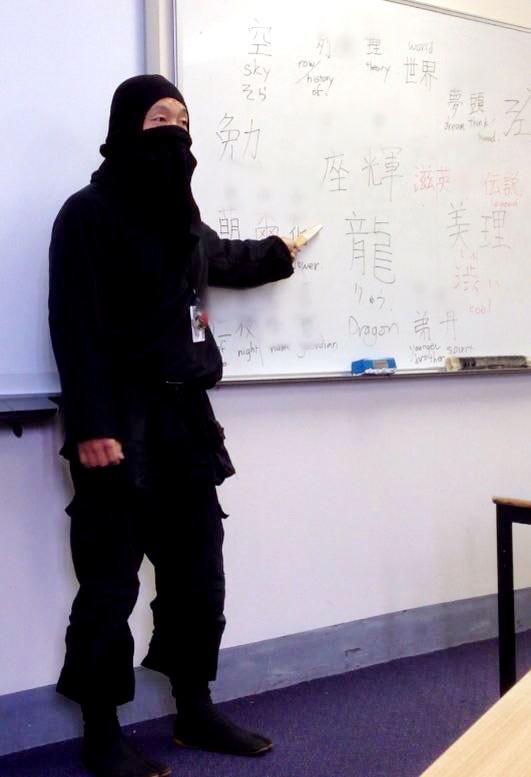

現役の日本語教師

私はオーストラリアで現役の日本語教師をしています。

日本での日本語教育の主流は、日本語を使って日本語を教えるのですが、私は英語を使って、オーストラリアの中高生に日本語を教えています。

言語を教えるのはもちろん、文化的な側面、書道や茶道、折り紙を教えたり他教科の内容を日本語で教えたりもしています。

2013年にはグーグルが世界から50名だけを選ぶ「グーグル認定教師」のひとりに選出されました。

これは世界中の先生の中で、「ICT(情報通信技術)」を授業で活用し、ユニークかつ革新的な取り組みをしている先生方を彰にするもの。

シドニーで受賞者が一同に会した際、世界津々浦々で活躍している先生方の取り組みを直に聞けて非常に刺激的でした。

日々の暮らしに「人生ではじめての経験」を

私の趣味の範囲は広く、鉄道からオートバイ、キャンプからロッククライミング、家庭菜園から養蜂、家具作りから内装工事まで何でもやっています。

メルボルンで生活をし始めた際、日本の野菜があまり手に入らず自宅の庭で育てていました。

野菜の花にミツバチがたくさん来ていたことを見て、自分でも飼ってみたいと思い養蜂をスタート。

収穫できるはちみつやロウ。蜜ロウを使ってエコラップをつくったり、リップクリームやハンドクリームを自作しています。

みつばちと接する事で自然との繋がりや環境問題にも意識が向くようになりました。

現在は教育、コンピューター、創造性をミックスした様な仕事とビジネス・メンタルコーチ 兼 コンサルもしています。

色々な事に興味があるので何でもトライするのが好きです。

日々の暮らしに「人生ではじめての経験」を盛り込むことを目指しています。

あと、「気持ちいい暮らしのヒント」というテーマで「快適ちゃん」というブログも運営していますのでよろしくお願いします。

はつ と言語の関わり

続きましては、私はつ と言語の関わりについて紹介します。

英語を学んだ小学生時代

私が覚えている限り、英語との深い関わりは小学校3年生のときにスタートしました。

ある日、親にこんなことを言われました。

例

「来年から家族でオーストラリアに行くことになる。だから英語を習っておきなさい」

これを言われたことに端を発し、英語塾に通い始めることに。

このときから英語に触れる機会が一気に増え、当時は最先端だったLL教室で英語を学びました。

テレビでは英語の教育番組「セサミストリート」を見始めました。

ロジータ、お誕生日おめでとう!ロジータが素敵なお誕生日を過ごせますように!#ロジータ#お誕生日おめでとう#アビー#エルモ#セサミストリート pic.twitter.com/K60vviWVfm

— セサミストリート公式 (@sesamejapan) 2018年12月7日

何を喋っているのかチンプンカンプンでしたが、キャラクターやアニメーションが面白かったので毎回欠かさず見ていたた記憶があります。

今、思えば語学学習にはそういった「面白い」というような好奇心を刺激する要素が大切でしたね。

小学4年生でメルボルンへ

そして小学4年生になりオーストラリアのメルボルンへ渡航。家族でのオーストラリア生活がはじまりました。

移り住んですぐに地元の小学校に通い始めました。

予想はしていましたが習った英語はほとんど使えずクラスメイトが言っていることを聞き取ることはほとんど不可能でした。

しかし、ラッキーなことに日本人の男の子「Tくん」が同じクラスにいて、言語の面に関していろいろ助けてもらい、少しずつですが英語も上達していきました。

きゃない友情ラバ?

塾で英語を習っていたものの、喋れるコトバはごくわずか。しかも実際のコミュニケーションとなるとほとんど使えませんでした。

そこで実際に使う英語としてTくんに最初に教えてもらったのがこのフレーズ。

きゃない友情ラバ?

これ、すでに英語を少し学んでいた私でも「きゃない 」というのが「Can I ~ ?」ということはわかったのですが「友情とか何だろう?」と不思議に思いました。

「友情」というのは実は「use your」でした。

「ラバ」は「rubber(消しゴム)」で、日本で学んだ消しゴムという単語は「eraser」だったので これも戸惑いました。

つまりは「消しゴム貸して(Can I use your rubber ?) 」というフレーズから私のオーストラリア英語生活ははじまったワケですね(笑)。

小学4年〜6年生までメルボルンに滞在

それ以降、英語を覚えていく際にはフレーズすべてを覚えて、それから単語を変えることによって応用の幅をどんどんと広げていきました。

「英語が話せるようになるコツは何ですか?」と聞かれることがしばしばありますが、私の実践したメソッドは、使う文章をすべて丸暗記してそれを使ってコミュニケーションを図る。

そこから単語を変えていってバラエティを増やしていく……という手法でした。

こうして3年間、小学6年生になるまでメルボルンで滞在し日本へ帰国しました。

高校2年生で再びオーストラリアに

そして、今度は高校2年生のときに、オーストラリアのニューサウスウェールズ州(シドニーのある州)にある田舎町に1年間留学しました。

留学中、昭和天皇の崩御があり、オーストラリアでも大きなニュースとして取り上げられました。

その際、クラスメイトから「お前は日本人としてどう思うのか?」と尋ねられることがしばしば。

実はそれまで自分が日本人という自覚もあまりありませんでした。

そしてオーストラリアの学生たちと話していて「自分こそが彼らにとって日本を体現している存在」で彼らは私を通して日本という国を見ているということに気づきました。

つまり、しがない留学生の日本人であろうとも、「自分は日本を代表しているのだ」ということを認識しました。

そして、この高校2年生のときにオーストラリアで住んだ1年の経験が人生に大きな影響を与えました。

「日本語教師になりたい」と思うようになったのです。

英語の魅力に気づく

1年間の留学を終え日本に帰り、今度は大学受験が待ち受けていました。

受験のための英語を学んでいく上で、更に英語に興味が湧いてきました。

その中でも興味を持ったのはこちらの2つです。

受験勉強で興味を持ったもの

英語の「慣用句」

1年間のオーストラリアに留学したおかげで日常会話の英語には不自由しなくなったものの、表現の幅は限られていました。

でも、受験英語でタンマリ学んだのが慣用句。

たとえば「Participate (参加する)」であれば「Take part in」という3つの単語で言い表す事ができます。

同じ「Give」を使った慣用句でも「Give up (諦める)」と「Give in (妥協する)」で、意味がまったく違ってしまうのも面白く感じました。

英語の「ことわざ」

もう1つ興味を持ったのは「ことわざ」です。

受験のときに使っていた辞書の巻末には「ことわざ辞典」が付いていて、英語のことわざを見ていくのが好きでした。

「異なる文化においても、同じ教訓が生かされている」というのは人間の普遍性が垣間見れられるものです。

同じことを言い表すのにも、その表現がまったく違っていたりするのが興味深かったです。

たとえば有名なこちらのことわざ。

例

覆水盆に返らず

There’s no use crying over a spilt milk.

まったく同じ意味のことわざですが、文化の違いによって「水」の部分が「ミルク」になるなんて、知らなければ想像だにつきませんよね。

毎日が「英語びより」のライフスタイル

大学卒業後は、名古屋でサラリーマンを約3年間していましたが、1999年にオーストラリアに再び戻ってきました。

今度は、大学院です。シドニーにある大学院で外国語教育の「Graduate Diploma」を修了しました。

メルボルンで日本語教師に

そして、その1年後の2000年にはメルボルンで日本語教師になり、引っ越して来ました。

オーストラリアで日本語教師になった今でも英語は日々研鑽しています。

ありがたいことに同僚には英語のエキスパート(英語の先生)がいるので、いつも細かい言い回しなどを教えてもらっています。

9文字パズルが日課

日課として、新聞に載っている9文字パズルを司書の先生と一緒に解いています。

これは9文字のアルファベットを使ってなるべく多くの英単語を作ること。

中心に使われているアルファベットを使うのが条件です。そして9文字すべてを使った単語を見つけるのが目的です。

たとえばこちらの問題。

| M | I | A |

| I | D | E |

| E | T | M |

英単語、いくつみつかりましたか?

ちなみにこのパズルでできる9文字の英単語は「immediate(すぐに)」です。

「言語の研究」な日々

また、日常会話に出てくる英単語と日本語を比較してその差に着目して調べたりしています。

たとえば先日調べたのは「shoehorn」。日本語では「くつべら」なんですが、なぜ英語ではへらの部分がホーンなのか。そういったところに興味は尽きません。

そんなわけで私は英語を学んでいくうえで「好奇心」をベースに据えています。

そうすることによって英語を使えるようになるだけでなく、見聞も広がるんです。

英語で誰かと話す際、話題の幅も広がるので楽しいですよ。