日本の通貨「円(¥)」を英語では「 YEN 」と書くのを知っていますか?

なぜ「 EN 」ではなく「 YEN 」なのかというと、昔の日本語の発音が原因だったのです。

本記事では、「円」を「YEN」と書く謎を解明します。

目次

日本の通貨「円」を英語ではどう書くの?

日本の通貨「円」の発音は「えん」です。

当り前ですよね。でも、この当たり前が、英語では当たり前ではないのです。

「円マーク」は「 Y 」にチョンチョンのついた「 ¥ 」

まず「円マーク」を思い浮かべてみましょう。

あの「 Y 」にチョンチョンを付けた「 ¥ 」と書く記号ですね。

なぜだと思いますか?

実は、英語で「円」を

「YEN」と書くからなのです。

中国の通貨「元」を表す通貨記号も「¥」を使います。発音が「yuan」でその頭文字だからです。

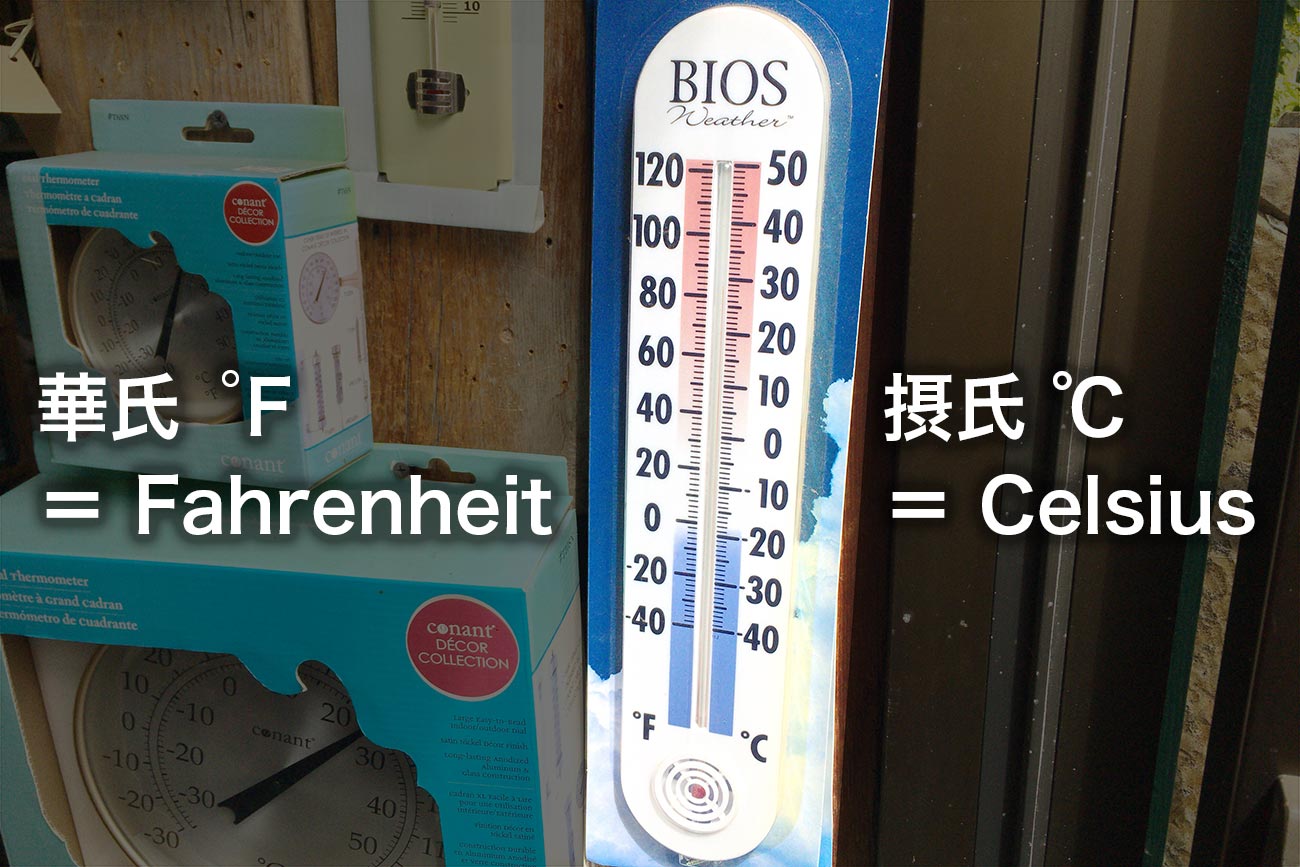

「yen」の発音は「イェン」

スペルとしては通貨の「円」は「yen」と書きますが、発音はどうなのでしょうか?

英語ではその表記通り「イェン」のように発音します。

日本語は母音の「え」からはじまりますが、英語だと子音の「 y 」から始まるんですね。

ちなみに「 y 」の発音は、「発音記号」では [ j ] と書きます。 [ j ] の発音についてはこちらを。

なぜ英語では「YEN」と書くの?

では、なぜ英語では「YEN」とつづるのでしょうか?

いつも「えん」と発音している現地の我々にとってみれば、こんなツッコミをせずにはいられません。

なんで「 Y 」がついてんだよ!!

最初、音声学が大好きなわたしは「音声上の問題だろう」と思っていました。

ところが、これには歴史的な背景があったのです。

大昔から「YEN」とつづっていた

「円」を「yen」と書く理由は、大昔、最初に「円」という通貨に触れた英語圏の人が「yen」とつづっていたことが発端です。

そして、その「yen」というつづりが現在までずっと使われ続けているということ。

実は、言語には一度採用されたつづりは変更されにくいという特徴があります。

そのため、つづりとして「yen」と書くこと、発音することがすでに確立されていれば、今さらながら「en」に発音を変更することはありません。

え? もしかしてその最初の人がミスって「 y 」を書いたことが原因なの?

当時の日本人は「円」を「yen」と発音していた

では、そもそも昔の方がなぜ「円」の発音を「yen」とつづっていたと思いますか?

最初に「yen」と書いた人のミスなのでしょうか?

実は、ここにカギがあるのです。

そもそも、当時の日本人が「円」を「yen」と発音していたからです!

この事実は、明治時代初期(江戸時代末)に日本を訪れた英語圏の人、さらにさかのぼると、16世紀でもポルトガルの宣教師が「yen」と綴っていた形跡から判明しました。

「エ」「ヱ」「江」の発音の比較

なぜ昔の日本人が「円」を「yen」と発音していたのかを紐解くためにこちらをご覧ください。

| ア行 | ア (a) |

イ (i) |

ウ (u) |

エ (e) |

オ (o) |

|---|---|---|---|---|---|

| ヤ行 | ヤ (ya) |

- | ユ (yu) |

- | ヨ (yo) |

| ワ行 | ワ (wa) |

- | - | - | ヲ (o) |

これは日本語の「ア行」「ヤ行」「ワ行」ですよね。

なぜ「ヤ行」と、「ワ行」も中途半端にしかないのかと、疑問に思ったことはありませんでしたか?

では、今度は元来の「ア行」「ヤ行」「ワ行」を見てください。

| ア行 | ア (a) |

イ (i) |

ウ (u) |

エ (e) |

オ (o) |

|---|---|---|---|---|---|

| ヤ行 | ヤ (ya) |

- | ユ (yu) |

江 (ye) |

ヨ (yo) |

| ワ行 | ワ (wa) |

ヰ (wi) |

- | ヱ (we) |

ヲ (wo) |

現在よりもカナが多くね?

「ヤ行」には「江(ye = イェ)」という発音、さらに「ワ行」には「ヰ(wi = ウィ)」「ヱ(we = ウェ)」という発音がちゃんとあったのです。

さらに、現在は「ヲ」の発音も「オ」と同じ「 o 」になっていますが、もともとは「 wo(ウォ)」という発音だったんですね。

現在も「え」と「いぇ」の発音を区別する地域や「を」を「うぉ」と発音する地域もあります。

ここで注目したいのが「ye」の発音(発音記号では [ je ] )です。

そして昔の日本語では一時的に「円」を「yen [ jen ] 」と発音していた時代があったということ!

当時の外国人が、当時の日本語の発音をそのままアルファベットにして「yen」と書いたから、現在もそのまま「yen」と書くというわけです。

「恵比寿(ゑびす: Yebisu)」という文字を見たことがある人は、不思議に思った経験があるのでは?

当時のひらがなでは「円」は「ゑん」と書いていたそうです。ややこしいですが「ゑ」が当時は「ye」と発音されていました。現在は「え」と同じになっていますが。

そのほかの「円」を「YEN」とつづる理由

日本銀行の公式サイトに「円」を「YEN」とつづる理由として3つの説が掲載されていたので、こちらも紹介します。

発音上の理由

まずは発音上の問題という話。

「EN」は外国人が発音する「エン」より「イン」に近いものになるとして、Yをつけて「YEN」としたのではないかとの説です。ちなみに、幕末日本を訪れた外国人の記録には、「江戸」を英語で「YEDO」と表現したものがあります。

円のローマ字表記が「YEN」となっているのはなぜですか? : 日本銀行 Bank of Japan

つまり、日本人の発音する「えん」という発音が、英語の「en」という発音よりも「yen」に近いという理由ですね。

これ、わたしが思っていた理由に近いです。

とくに単語が続く場合、「yen」のような発音になることが多いですから。

例

いちえん、にえん、さんえん、よえん、ごえん、ろくえん……

とくに、「1円」「2円」あたりの発音は、「yen」に聞こえます。「ち」も「に」も「い段」の発音だからでもありますが。

ただ、この記述にある「『江戸』を『Yedo』と記載していた」という部分ですが、当時の日本人が「yedo」と発音していたからだと思います。

諸外国の語句との区別

お次は、ほかの言語との区別するという理由です。

「EN」は、オランダ語では「〜と」、「そして」の意、スペイン語、フランス語では「〜の中に」の意を持つ、よく用いられる語であるため、これらと同じ表記を回避したとの説です。

円のローマ字表記が「YEN」となっているのはなぜですか? : 日本銀行 Bank of Japan

オランダ語の「EN(〜と)」と、スペイン語、フランス語の「EN(〜の中に)」という言葉があって、それらの言語の中で「円」も「en」と綴るとややこしいからという説です。

オランダと日本の交易もあったので、そういう理由もないとは言えないかも。

中国の「圓(ユアン)」からの転化

そして、中国の通貨「元(yuan)」の発音から転じたという話です。

中国の「元」紙幣は、表に「〇圓」、裏に「YUAN」と表示されていました。これが「YEN」に転化したとの説もあります。

円のローマ字表記が「YEN」となっているのはなぜですか? : 日本銀行 Bank of Japan

うーん。これはムリがある気がします。だって転じる理由がありませんから。

音声学的にも「yen」で良かった理由

いくつかの説を見てきましたが、当時の人間は生きていないため、どれが正しいとは断言できないでしょう。

でも、最初に紹介した英語版Wikipediaに書いていた理由(当時の日本人が「yen」と発音していたから)が一番説得力がある気がします。

あと、音声学的に言っても「en」という発音ではなく、「yen [ jen ] 」という発音でよかったと個人的に思っています。

たとえば「円」は通貨なので、多くの場合、数字のあとに続きます。もし「en」と読んだときの例をあげます。

例

- one en(1円)

- two en(2円)

- three en(3円)

- four en(4円)

- five en(5円)

- six en(6円)

- seven en(7円)

- eight en(8円)

- nine en(9円)

- ten en(10円)

- a hundred en(100円)

- a thousand en(1,000円)

とくに「hundred」や「thousand」のあとに「en」がくっつくと、まるで1つの単語のように聞こえるかもしれません。

「hundreden」や「thousanden」のように。

語源「en」を名詞や形容詞の後ろにくっつけると、動詞になるのをご存じですか?

例

まるでそんなふうに聞こえるかもしれません。

つまり、通貨は常に数字を表す単語の後ろにくっつく言葉なので、「母音」からはじまると、別個の1つの単語として区別することが難しい気がします。

そういった理由でも、「en」の前に子音「 y 」をはさみ、「yen」となったのはよかったのではないでしょうか。

インスタでも投稿しています!

まとめ

さて、今回はちょっとマニアックな「円」を英語でなぜ「yen」と書くのかというお話でした。

いろいろ説がありますが、英語圏の人が最初に「円」という言葉を聞いた当時、日本人が「yen」と発音していたという可能性が高いと思います。

ちなみに、日本語は文字を見ても「どう発音するのか?」がわからない言語なので、こうやって外国の方の記録から当時の発音がわかるというのも面白いですよね。

こちらの記事も人気です♪