言葉の奥深い世界を「翻訳」という視点から探求し、単語同士の隠れたつながりを可視化するオンライン辞書プロジェクト「 Media of Langue(以降でMoLと表記」。

東京大学の村本剛毅氏らが5年もの歳月をかけて作り上げたこの革新的な辞書は、わたしたちが普段意識しない言語間の「概念の輪郭」を鮮やかに描き出します。

本記事では、開発の背景にある芸術家・村本氏の着想や、「MoL」のユニークな仕組み、そして使い方についても解説します。

目次

オンライン辞書プロジェクト「MoL: Media of Langue」とは?

「MoL: Media of Langue」は、東京大学の村本剛毅氏が中心となって開発する非営利のオンライン辞書プロジェクトです。

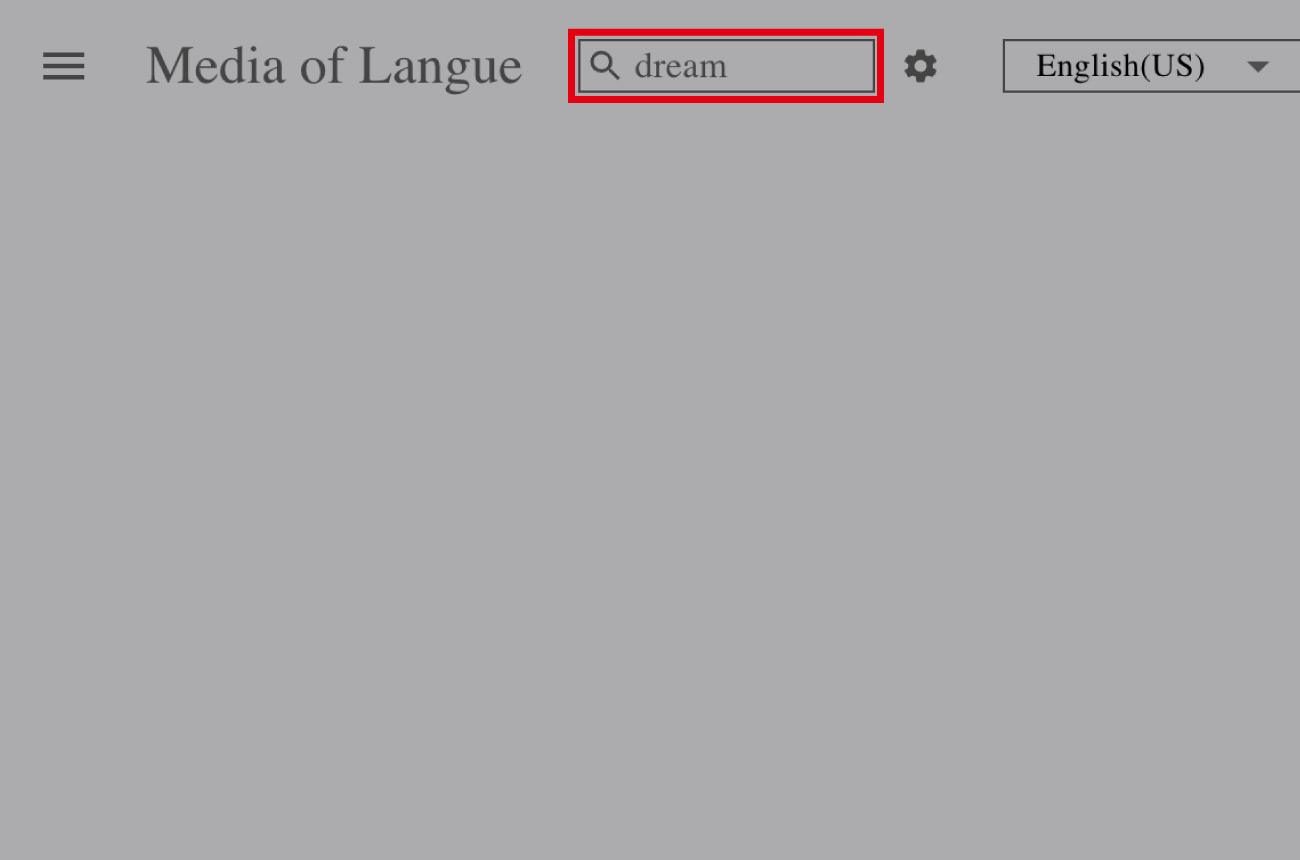

Google検索やほかの辞書サイトのように、左上にある検索バーで単語を検索することで意味が調べられます。

通常の辞書は言葉の意味や訳を教えてくれるだけですよね? たとえば「importance」なら「大切さ」「価値」「意義」のように。

ところが「MoL」は、世界中の言葉が「翻訳」によってどうつながっているかを絵のように見せてくれます。

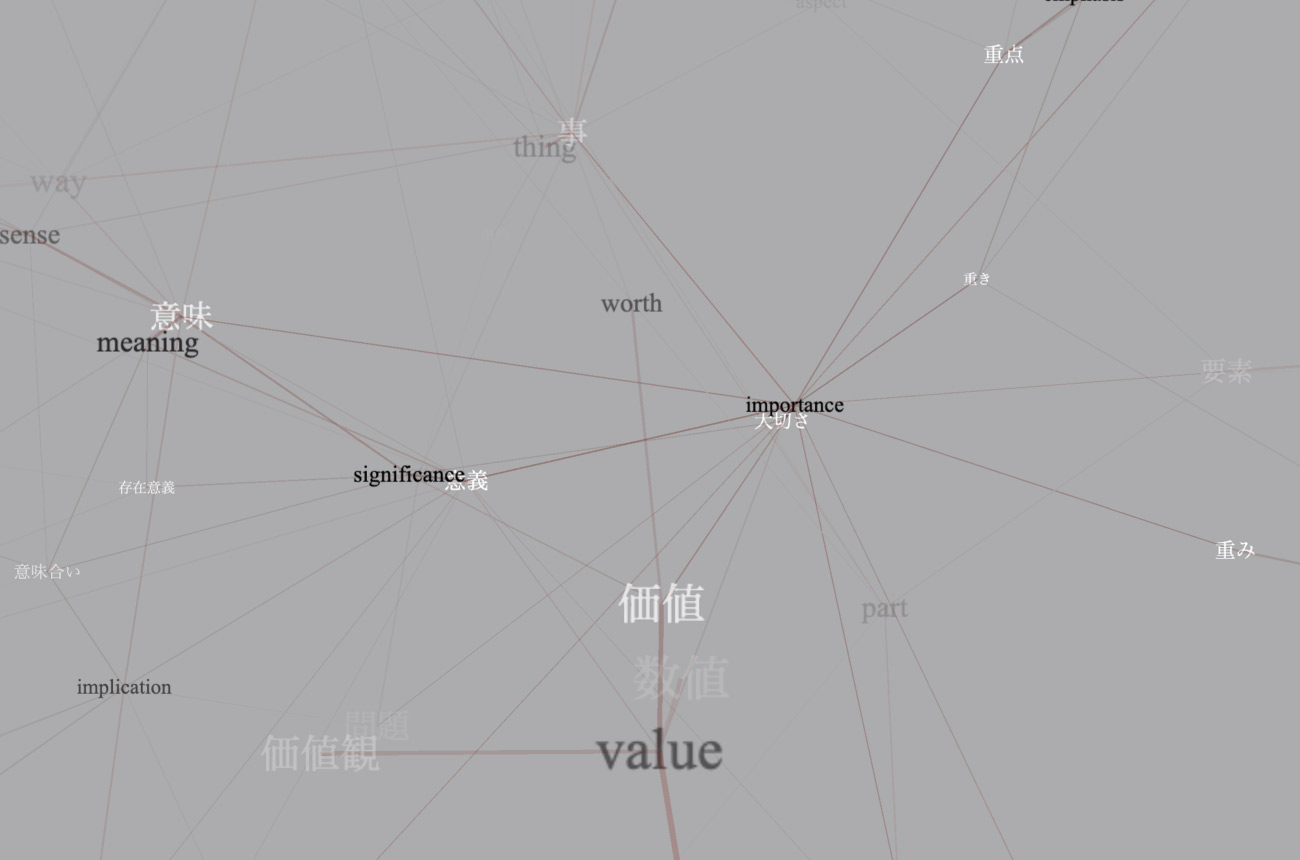

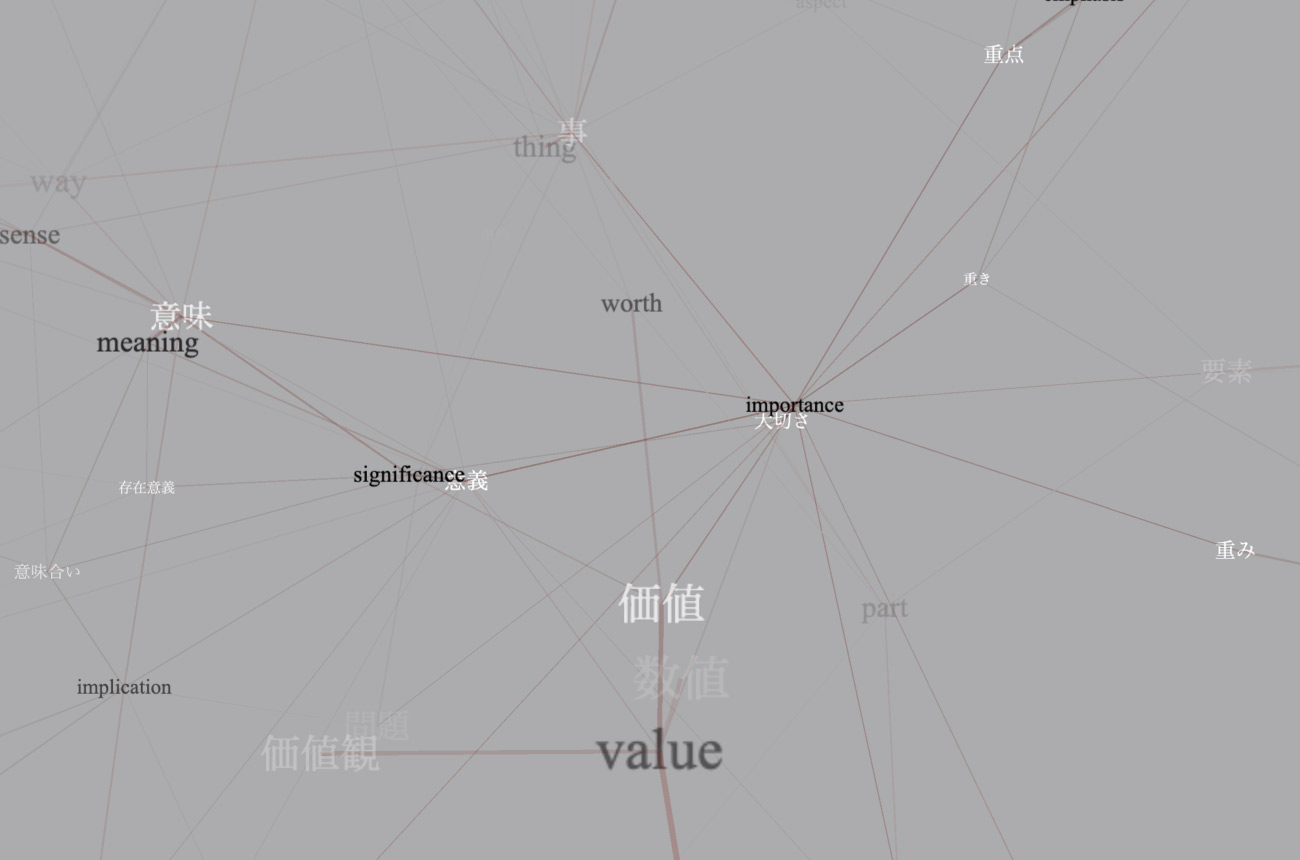

「importance」を検索したときに出てきた、次の画像をご覧ください。

こちらの画像では、中心あたりにある「importance」という単語から放射状に線が伸び、「大切さ」「価値」「意義」「意味」「重み」……のように白い文字で訳されています。

そして、さらにそれらが再び「importance」に訳されることはもちろん、「value」「significance」「meaning」……に黒い文字で訳される。

そして、今度はさらに……というように単語がどこまでも翻訳されながら連なっていくことがわかります。

英単語は黒、日本語は白になっているので、追っていくときもわかりやすいです。

これにより、一般的な辞書では見つけられないような、意外な類義語や概念の関連性や微妙なニュアンスを発見できるのが大きな特徴でしょう。

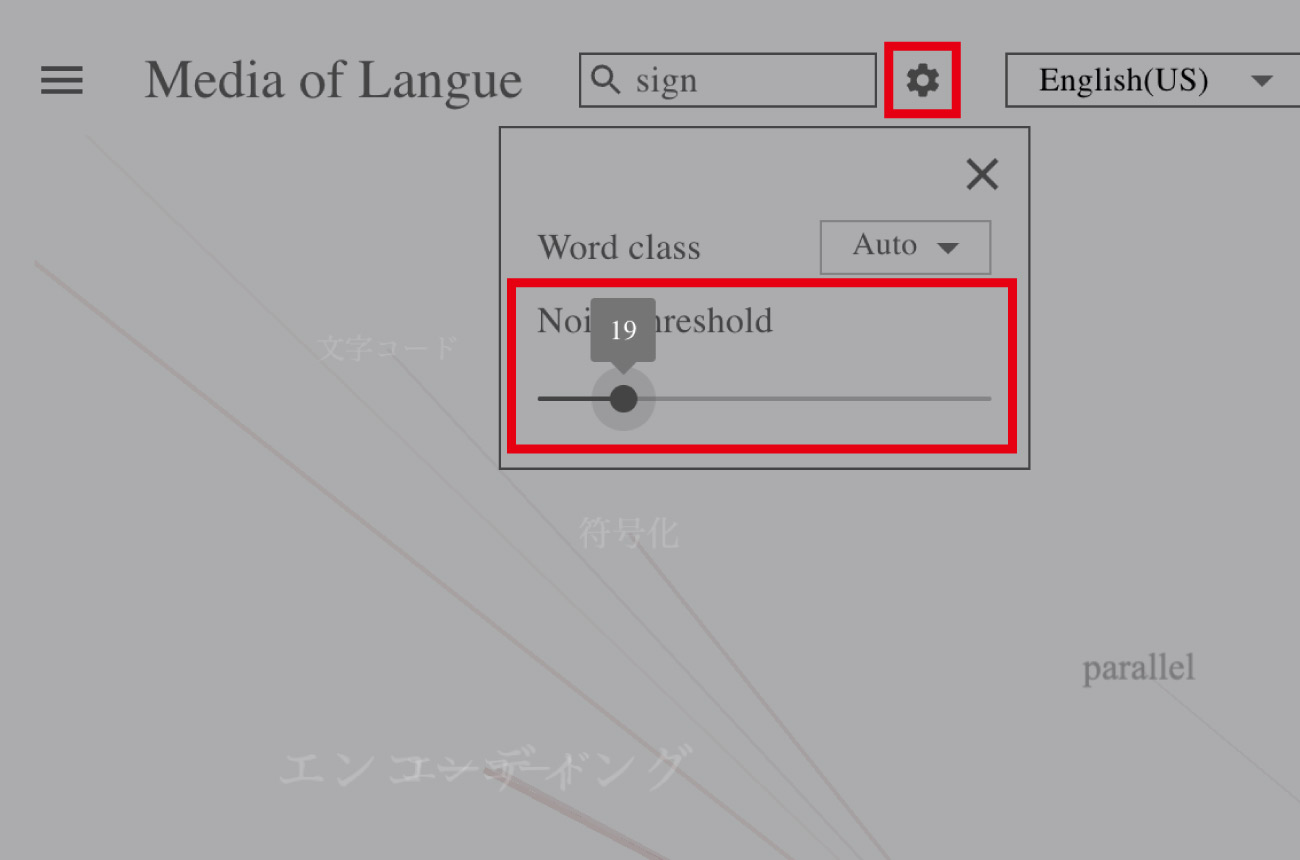

なお、調べたい単語が出てこないときは、次の画像のように「Noise threshold(ノイズしきい値)」のバーを左に動かして数値を下げると出てきます。

なぜ「MoL: Media of Langue」は生まれたのか?

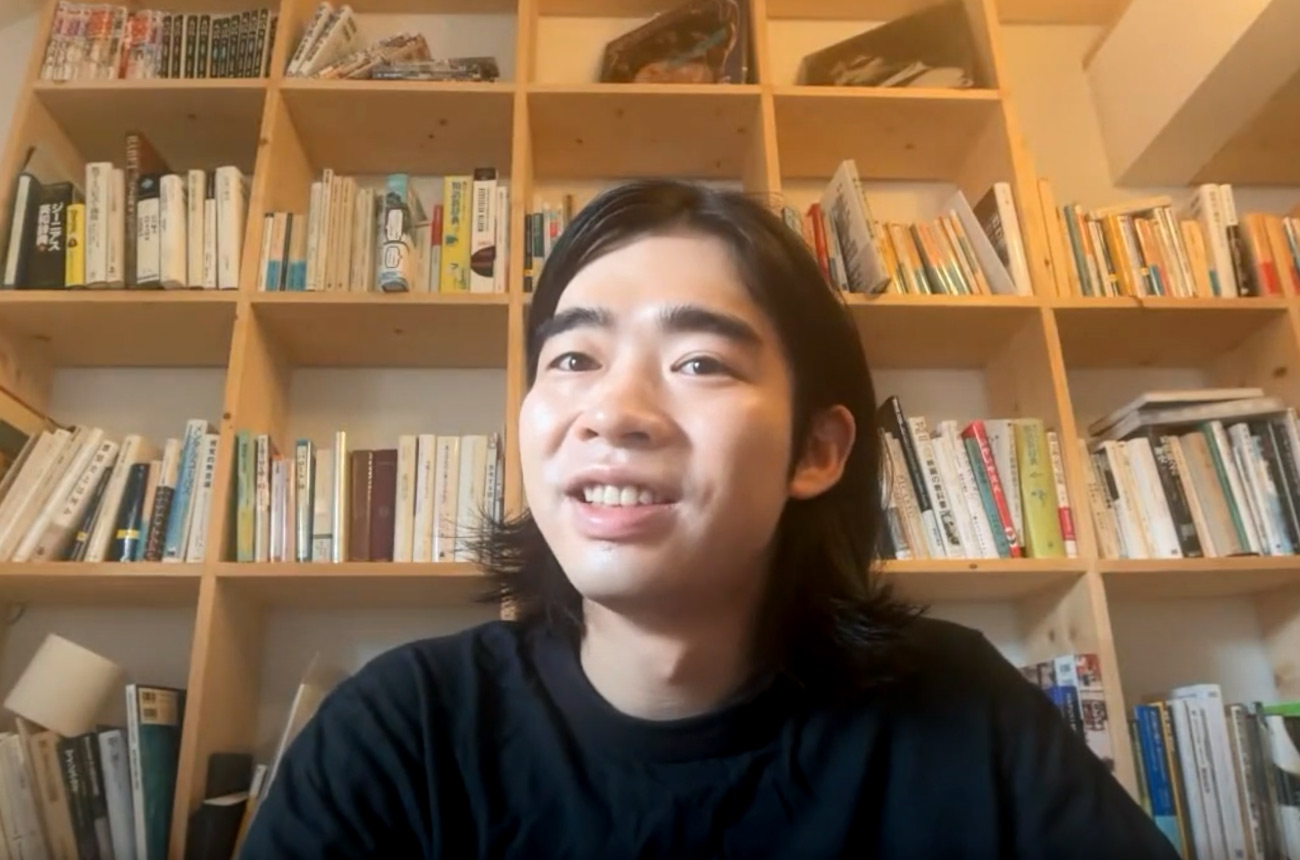

ーー「MoL」のWEBサイトを非常に興味深く拝見しました。このプロジェクトはいつごろからはじめられたのですか?

村本:

ありがとうございます。このプロジェクトをはじめたのは、私が東京大学の学部1年生のときで、そこから約5年かけて作り上げました。

2025年現在は博士1年ですが、当初はパソコンの知識も言語学の知識もまったくありませんでした。まさに手探りでの開発でした。

ーー5年も! この「MoL」という発想は、どのようにして生まれたのですか? なにか、アイデアが降ってきたような瞬間があったのでしょうか?

村本:

それはまさに「見えた」という感覚に近いです。大学入学のために上京した夏のころ、突然、ある架空の空間が頭に浮かびました。

ーー架空の空間ですか?

村本:

はい。世界中の全ての単語が置かれている空間です。その空間は地球上で起きるすべての「翻訳イベント」を聞き取っていて、翻訳が行われるたびに、翻訳された二つの単語が「ピッ!」と線で結ばれていく。

ーーまさに「MoL」ですね。

村本:

そして、こう思ったんです。もしかしたらこれは妄想ではなく、世界中のすべての単語が「翻訳」という関係を使って、本当に全部つながっているのではないか?……と。

その「すべての単語が翻訳というシビアなつながりでつながっている」というネットワークに、とてつもない魅力を感じました。

これをなんとかして形にして、自分の手元で見たいという思いから作りはじめたので、最初はまさか辞書を作ろうとはまったく思っていませんでしたね。

ーーその世界観に魅了されたと?

村本:はい。このネットワークのすさまじさを目の当たりにしたかった。

それをどうにか見えるものにしようと試みるなかで、「これは単純に辞書としてもすごく可能性を秘めているな」と気づいて、そこから辞書としてまとめていく形になりました。

ーーそして、「MoL」の制作にとりかかったと?

村本:

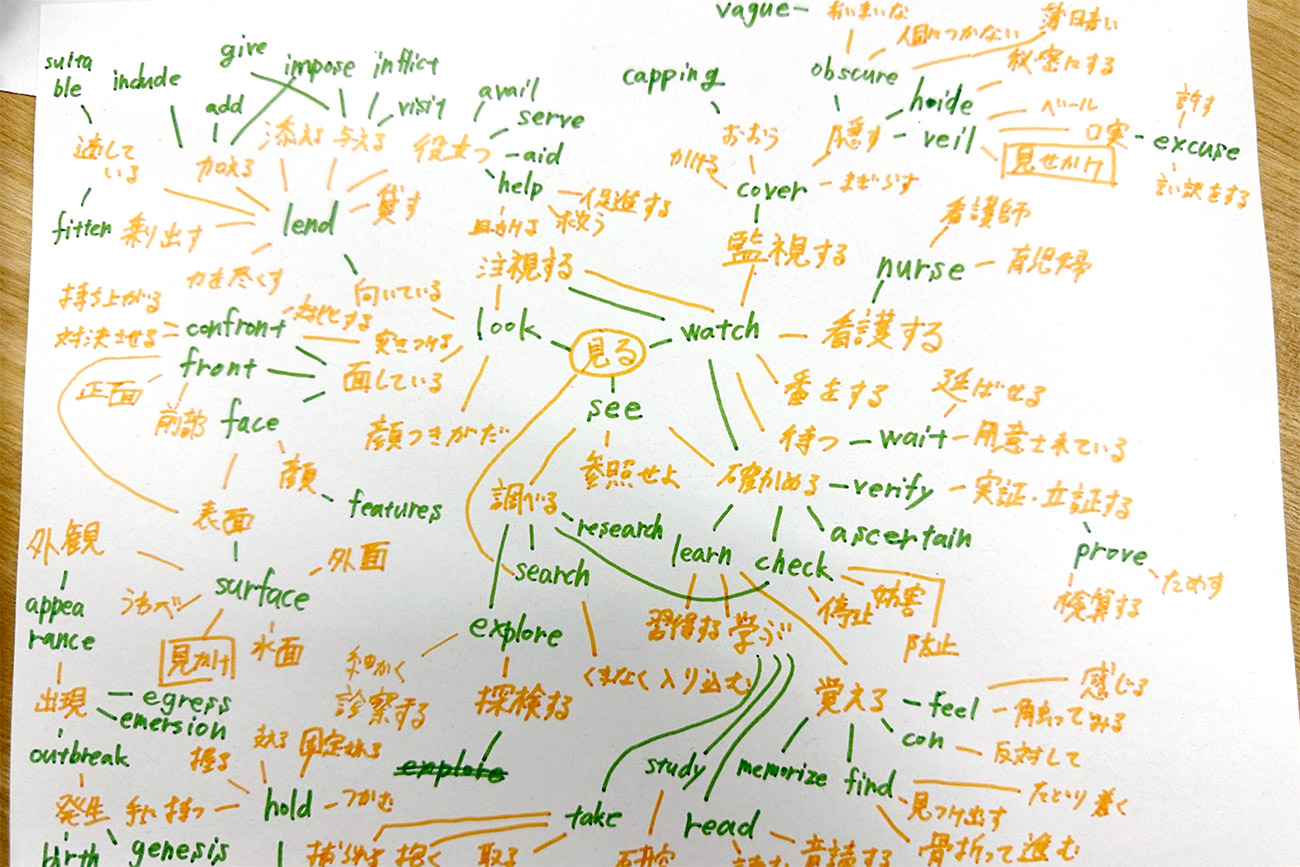

はい。最初は、紙の辞書を使いました。英和辞書と和英辞書を隣に置き、紙の真んなかに「beautiful」と書いて、英和辞書で「beautiful」の項目を調べると、日本語の訳語がいくつか出てきますよね?

「美しい」とか「すばらしい」とか。それを、真ん中の「beautiful」から線で伸ばして書いていくんです。

次に、和英辞書を取り出して、「美しい」「すばらしい」を調べると、また英語の単語が出てくるので、それをどんどん書き加えていく。

そんな感じで翻訳のマップを作りはじめたら「これはいける!」と確信しました。

「MoL: Media of Langue」の仕組みと新しい辞書体験

ーー「MoL」の仕組みについてうかがえますか?

村本:

「MoL」の元になっている大量のデータは、「パラレル・コーパス」と呼ばれる、「過去に実際に翻訳された大量の文章の組み」のデータです。

ここには、たとえば「この花は美しい(This flower is beautiful)」というように日本語の文章と英語の文章の組み合わせがたくさん入っています。

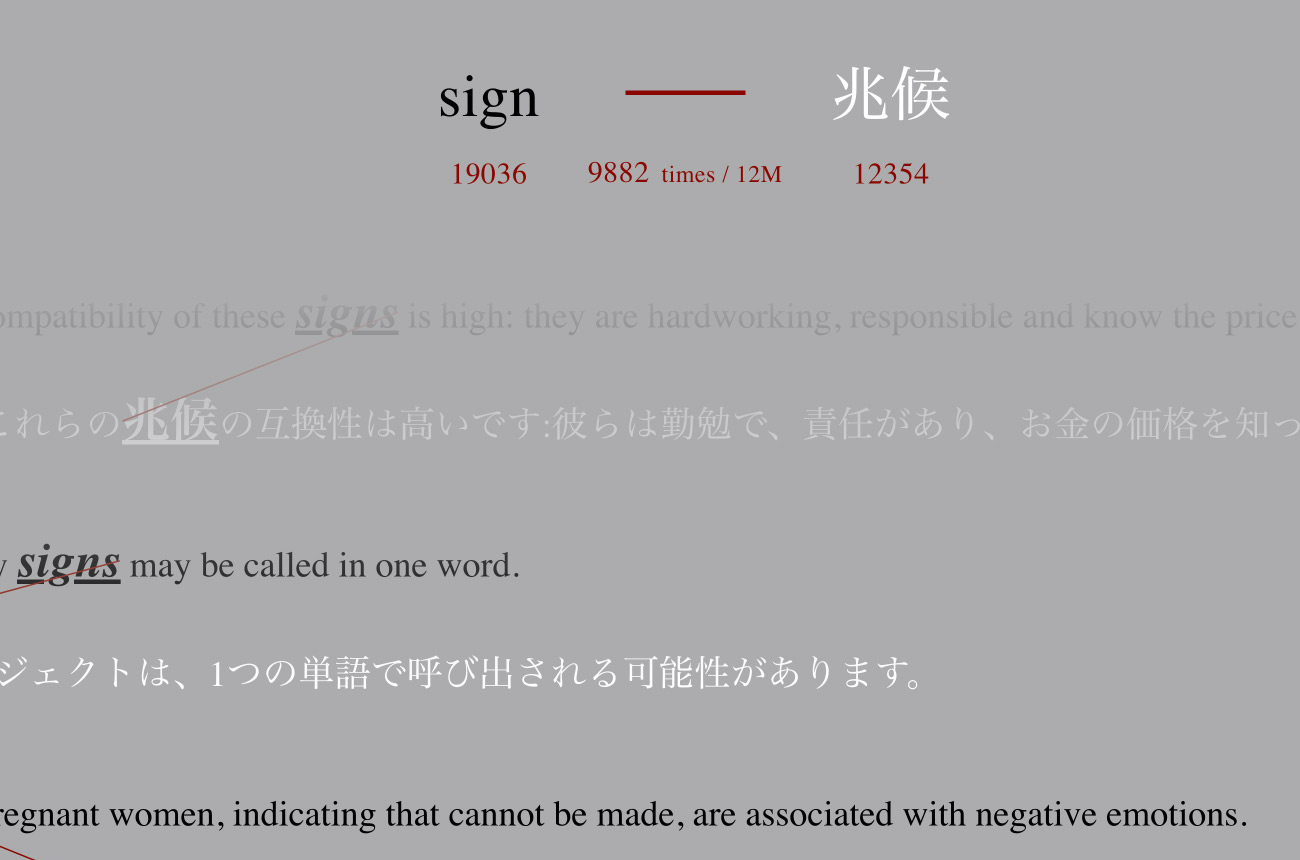

「MoL」はそのコーパスのなかから、たとえば「sign」が「兆候」という日本語に何回訳されたかをカウントしています。

そして、そのカウント数を基に英語と日本語の間に線が引かれるんです。

たとえば「MoL」のサイトにデフォルトで表示されている「sign」という単語は「兆候」という日本語に訳されることが多いです。

この「sign」と「兆候」の間にある線をクリックしてみてください。すると画面右側に次のような情報が出てきます。

「sign」と「兆候」の間にある線の下の数字を見ると、ここに9882回と書かれていますよね? これはデータのなかで「sign」が「兆候」に訳された回数です。

単語と単語の間にはこの回数分だけ線が引かれ、訳される回数が多いほど単語間の距離が近づき、つながっている線が太くなるという仕組みです。

「MoL: Media of Langue」の具体的な活用方法とは?

ーーでは、具体的にこの辞書「MoL」はどのように活用できるのでしょうか?

村本:

通常の辞書として使う場合、類語辞書と英語と日本語を行き来する英和・和英辞書の両方の使い方ができます。

類語辞典としての使い方

村本:まずは「類語辞典」としての使い方を紹介します。たとえば「意味」という言葉の類語としてなにが思い浮かびますか?

ーー「意味」の類義語ですか? 難しいですね、いきなり(笑)。

村本:

はい、難しいものを選びました(笑)。通常の類語辞典で「意味」を調べても、「意義」くらいしか出てこないことが多いです。

でも、翻訳というフィルターを通して考えると、実はもっと広い視野で見えてくるんですよ。

「MoL」のサイトで「意味」と検索したときに出てくる訳語(meaningなど)をたどり、その英語の訳語がもう一度日本語に訳された言葉を見ていくわけです。

ーー日本語ではなく、あえて英語の訳語をたどるんですね。

村本:

そうなんです。 すると、まず通常の類語辞書にも出てくる「意義」も当然出てきます。

これは「意味」と「意義」が類語だから近くに出てくるのではなく、あくまで「意味」も「意義」も「meaning」や「significance」に訳されるから、ここに表示されているんです。

この辞書は、類語の定義を「同じ単語に訳される」とか「複数回翻訳を経てたどり着く」という形で定義しているので、普段の類語辞書では出てこないような言葉も現れます。

たとえば日本語の「意味」の類語として、「大切さ」という言葉は出てこないですよね?

ーー出てこないですね。

村本:

でも、英語の「importance」の訳では「大切さ」だけでなく「意味」という単語も出てくるんです。「importance of this conference」を日本語にすると「この会議の意味(=重要性)」のように訳されるからですね。

村本:

「importance」の類語として「価値(value)」も通常は出てこないですが、よく考えたら「意味」と「価値」もかなり近いですよね。

「この歴史的出来事の価値」と「この歴史的出来事の意味」は、どちらも近いニュアンスで使えます。

しかも、それが言語学者や辞書の編纂者が「近い概念ですよ」と一方的に提示するのではなく、外国語に訳した時に同じ言語になるという根拠が、ここに明確に示されているんです。

ーー日本語だけ、もしくは英語だけで考えていても見えなかった言語と言語の間の「概念の輪郭」が可視化されるということですね。

村本:

はい。こういった普段の類語の発想よりも自由な類語が、翻訳を根拠として見えてくる。そのなかで「この概念とあの概念は意外と近いな」という発見があるんです。

ーー画面上では、英単語は「黒」で、日本語の単語は「白」で表示されているので、類語を探しやすいですね。

英和・和英辞典としての使い方

村本:

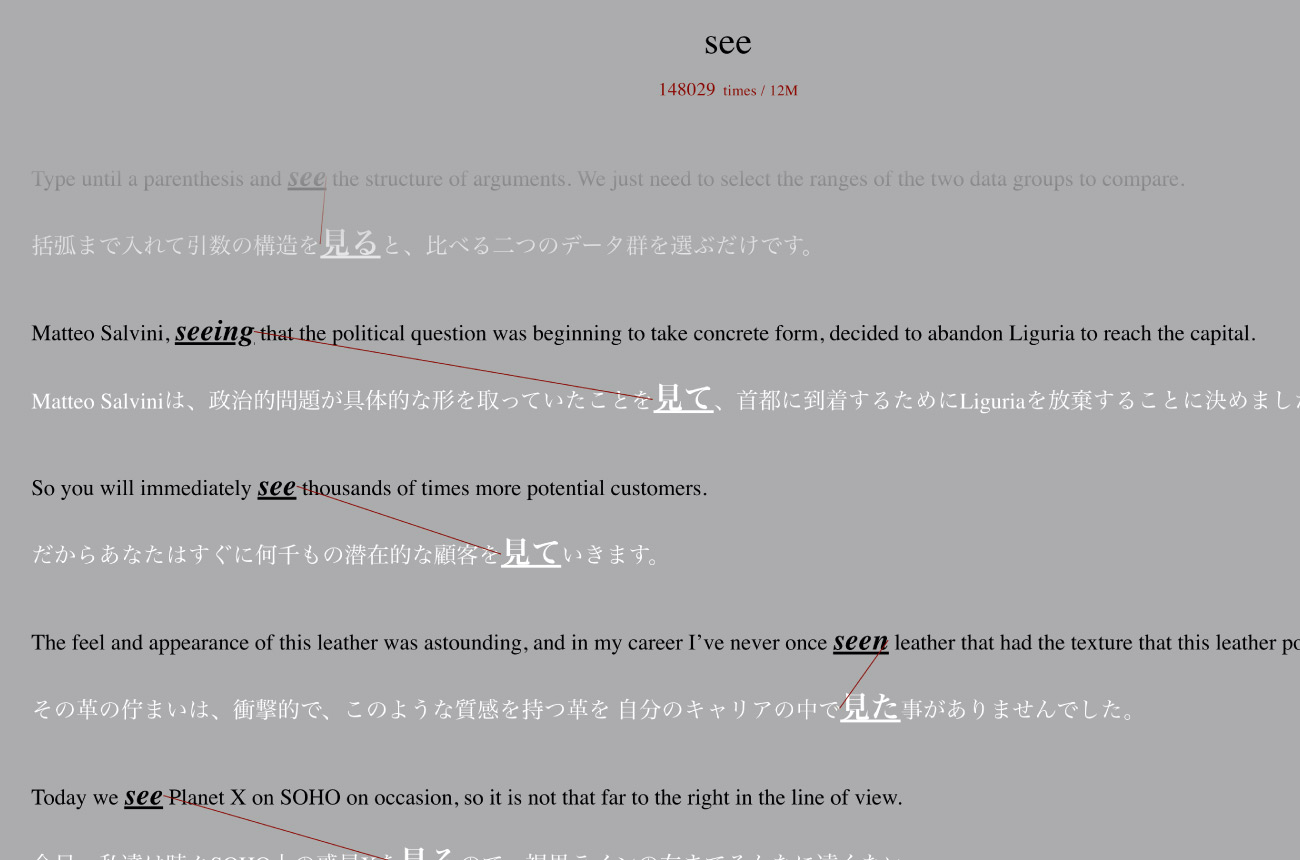

今度は英和・和英辞典としての使い方を紹介します。たとえば、「see」という単語を検索してみてください。

ーー「見る」「考える」「分かる」「会う」などが出てきました。

村本:

ありがとうございます。この辞書は、訳語が単に羅列されるのではなく、「see」を中心に日本語の訳語が円状に広がっていますよね。

たとえば「見る」と「考える」は、一般的な辞書ではまったく別の意味として扱われますが、ここでは「see」をはじめ、たくさんの単語の翻訳を通じて密接に繋がっていることが視覚的にわかる。

単語の意味が線形的に提示されるのではなく、その意味の広がりや多義性を空間的に把握できるというのは、今までの辞書にはなかった体験だと思います。

ーーなるほど。意味が羅列されているのを見るよりも、見たくさせるものがありますね。

村本:

ほかにも、おもしろいのは「see」と「respond」の距離が比較的近いこと。「meet」を介してつながっているんですね。

「see」には「面会する」という意味もありますから、当然といえば当然なのですが、それが視覚的に示されることで、新たな発見があると思います。

単語の意味を網羅的に理解したいときに、この視覚的な表現は非常に有効です。

ーー「どう訳されているか」が右側に出てくるのもいいですね。

村本:

はい。この右半分のスクロールしている文字が、実際に集めたデータです。ユーザーにとって例文として閲覧できるので便利だと思います。

村本氏の「推し単語」

ーー英語自体についてもお話を伺いたいです。英語がご達者ですが、ずっと得意だったのでしょうか?

村本:

実は、言語に対しては、むしろコンプレックスを持っていました。母国語に対しても、外国語に対してもコンプレックスがあって、それらはよく似ています。

英語をいくら勉強してどれだけ流暢になっても「日本語で話すのとは似ても似つかないことでは?」という不安がありました。

それと同時に「一番慣れ親しんだ日本語でも、本当に世界についてなにも表現できていないのではないか」という不安も抱えていました。

しかも、この2つの不安はなぜだか似ているんです。

私たちが普段毎日たくさん使っている言葉は、けっきょくなにを意味しているのか、全然わからないという感覚があります。

そのモヤモヤした感覚が、このプロジェクトの原点にあるのかもしれません。

ーーなるほど。そうしたコンプレックスから生まれたんですね。ちなみに、村本さんにとって、特に思い入れのある「推し単語」はありますか?

村本:

推し単語ですか(笑)。そうですね……「beautiful」ですかね。最初にプロトタイプを作る時にその単語からはじめたというのもあります。

また芸術をやっていることもあり、「美しい」という概念や、それを取り巻く普遍性と多様性とはいつも戦っているので。

「beautiful」は、日本語の「美しい」とほとんどが重なりますが、かといって完全に一致しているわけではありません。

ーー単純な1対1の翻訳ではないですよね。

村本:

やはりここにも「綺麗」「魅力的」「素晴らしい」といった単語にはじまる翻訳のネットワークがあり、けっきょくはそのネットワークにほぼ全ての形容詞が属しています。

でも、どの言語でも「すばらしさ」と「気持ちよさ」のような概念の間にあるのも興味深いですね。

村本:

あと、「conflict」という単語も好きですね。

「対立」とか「衝突」と訳されますが、ここも周囲を見ていくと「2つのものの出会い」を巡るたくさんの要素が重なりながらひしめいています。このへんのネットワークも好きです。

ーー「このへんのネットワークも好きです」という表現はいいですね(笑)。言語愛を感じます。

村本:

言葉の「概念」の根源にある「ずれ」のようなものも興味深いです。

たとえば、私たちは言葉を使って意思疎通を図ろうとしますが「100%完全に同じ意味」で言葉を共有することはできません。それは母国語的なものであっても。

「beautiful」を「美しい」と翻訳した瞬間に、その2つの意味の「領域の違い」が失われてしまいします。

しかし翻訳ではなく、ただなにかを「美しい」と言ったときにも、美しいと表現できる多様なものごとの可能性の中での違いが失われています。

どうしても「ずれ」が生じるんです。だからこそ、私たちは言葉によって「つながれる」と同時に「ずれ」も生み出してしまう。

この辞書は、その「ずれ」も含めて、言葉と概念の広がりを視覚化したいと考えています。言語と言語が互いを描写し合う、そんな関係性が見えてくるんです。

広がる可能性:未来への展望と芸術的側面

ーー今後の「MoL」の展望についてお聞かせください。

村本:

まずは、より多くの人に使ってもらえる辞書にしていきたいという思いが強いです。今、デザインの改善にも力を入れていて、より直感的に操作できるように、ユーザーインターフェースを洗練させています。

また、現在は日本語ー英語を含む6言語が中心ですが、将来的には多言語に対応させ、世界中の言語間のつながりを可視化したいと考えています。

ーーそれはすばらしいですね! 言語の学習者にとって、非常に強力なツールになりそうです。

村本:

ありがとうございます。「MoL: Media of Langue」というものが、たとえば「Google マップ」「Google Earth」「Terravision」のようなものになってほしいですね。

みんなそれぞれの目的を持って「MoL」を道具として使うけど、使うことによって「自分のいる近所と大陸が配置される地球の全体をシームレスに結びつける」といったイメージを持っています。

Google Earthが直接的になにかをするのに役立つわけではないけれど、地球全体の姿を見せてくれるように、「MoL」を使うことで、ほぼ全ての単語が翻訳でつながっているという「大きなネットワーク」を皆さんが感じ取ってくれることを願っています。

ーーGoogle Earthが「ただの地図」ではないように、MoLも「ただの辞書」ではないものを感じ取ってもらえるはずですね。

村本:

おおげさですが、それが実現すれば、個人や社会の「言語や翻訳の見方」は大きく変わると思うんです。

知らない道を調べるように、知らない言葉や概念のつながりを気軽に探求できる。そうなることで、人々の言語や翻訳に対する考え方が、きっと変わっていくはずです。

言語の多様性や普遍性、あるいは翻訳の可能性と不可能性が、もっと身近なものになっていく感じで。

ーー芸術活動も辞書開発も、根底にあるのは「世界をどのように認識し、表現するか」という共通の問いへの探求なんですね。

村本:

そうかもしれません。また、高校生を対象にワークショップを行い、この辞書を使った言語学習の有効性についても検証を進めています。

生徒たちが辞書で意味を調べ、それを紙につなげて書いていく。単語の意外なつながりを発見し、楽しみながら学べる様子を見て、大きな手応えを感じています。

村本:

この辞書を通して「世界に複数の言語があることそのものを表現したい」という思いがあります。

異なる言語が存在し、それぞれが異なる形で世界を切り取っているからこそ、翻訳という行為が必要になり、そこに豊かな関係性が生まれる。

しかし同時に、複数の言語が存在することそのことが言語にとって「自然で避けられないこと」でもあります。

その驚きと可能性、そして困難を、この「MoL: Media of Langue」で伝えられたらうれしいです。