辞書を開くと、単語の中にはとても用法の多いものがあります。

そのような単語の筆頭といえば「get」でしょう。「あ、わかる!」と共感していただけるのではないでしょうか。

用法が1つ2つならいいのですが、4つも5つもあると、ちょっと大変ですよね。

私自身、とても苦手だったのですが、今ではとても「使いやすい」と思っています。

本記事では「get」の持つ言葉のイメージを紹介します。

目次

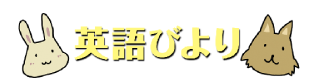

「get」の持つイメージとは?

英語の「get」はとても用法の多い(説明の多い)単語です。

たとえば文章に出てくる「get」を訳したいと思っても、用法が多すぎて、どれを選んでいいのかわからない……。

私の持っている英和辞書を見ても、19もの用法が書いてありますから。

この意味を1つひとつ覚えるのは大変です。ではどうやって覚えればいいのでしょうか?

「get」の基本は「手に入れる」という意味

「get」の基本的な意味は「手に入れる」です。まずはこれを覚えましょう。

たとえば次の「get」は、まさに「手に入れる」という意味で使われています。

I want to get a new laptop.

(新しいノートパソコンを手に入れたい)

I know.

(わかる)

このように「laptop(ノートパソコン)」や「apple(りんご)」のような「物」に使う場合は理解しやすいですよね。

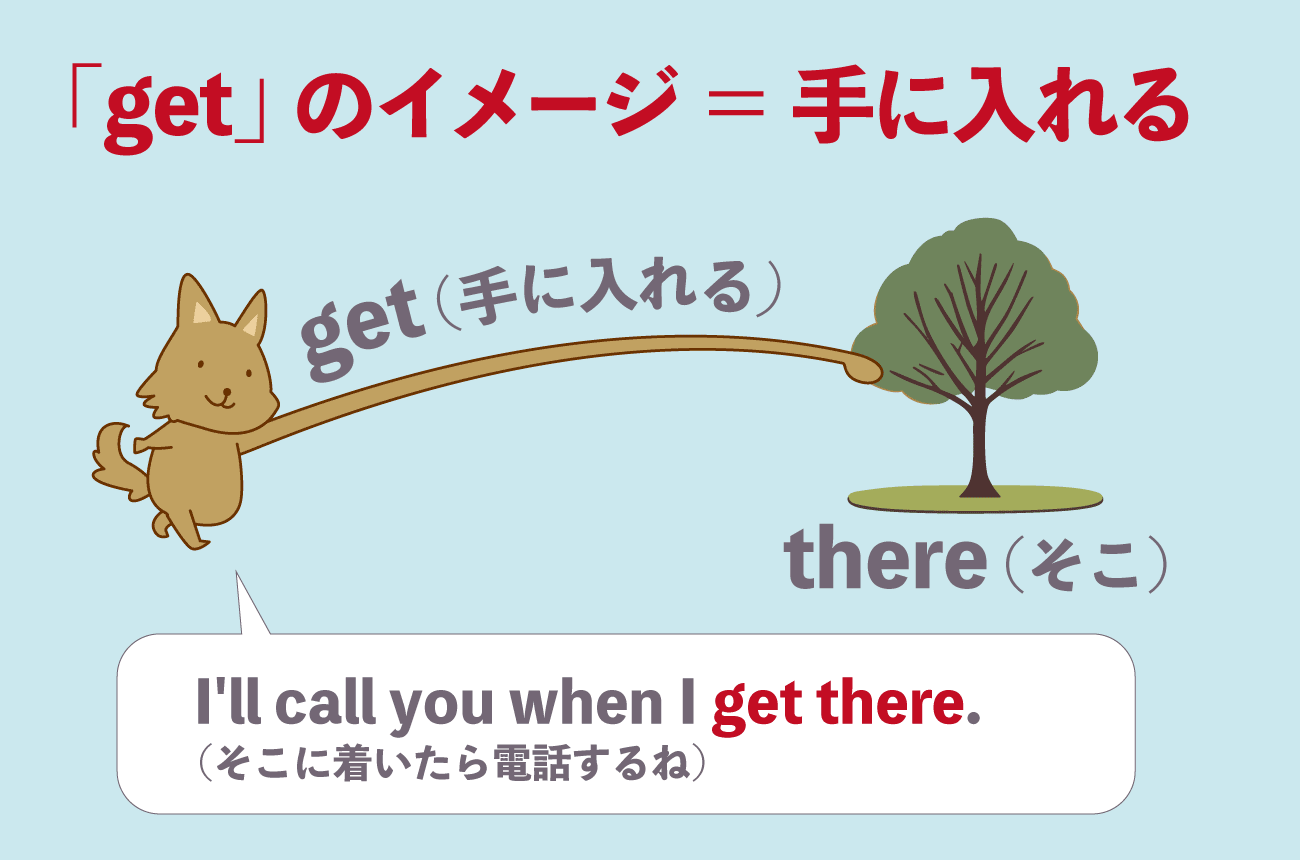

イメージとしての「手に入れる」

この「手に入れる」という意味は、物質だけに使われるわけではありません。

もっと意味を広げ、「イメージ」として手に入れる場合にも「get」は使われます。

たとえば次の例を見てください。

I'll call you when I get there.

(そこに着いたら電話するね)

「get=手に入れる」の意味で直訳すると「そこ(there)を手に入れたら電話するね」になりますよね。

「there(そこ)」は場所を表す単語なので、実際に手に持って手に入れることはできません。

この場合はイメージとして「そこを手に入れている」と考えてください。

上の図のように「手に入れる」ということは、その場所にたどり着いていないとできませんよね。

なので、「get+場所」だと「たどり着く」という意味に発展するのです。

辞書にはない使い方もできる

このイメージが理解できていると、次のように「辞書に載っていない意味」としても使えます。

辞書に載っていない「get」の例

お店でものを「手に入れる」には、「買う」が普通ですし、図書館なら「借りる」ということが想像できますよね。

さらに、もしお店で買わずに無料でもらったなら、「I got this for free at the store」と言えば、「無料でもらった」ことがわかりますよね。

このように日本語に訳すといろいろな意味になりますが、けっきょくは「手に入れる」という1つのイメージで使われていると理解してください。

「get」を使うときの注意点

ここでクイズです。ドアのそばで次のように言われるとどういう意味になると思いますか?

Can you get the door?

これは「ドアを開けてくれる?」という意味で解釈されます。

言葉のイメージができていれば、たとえ「open(開ける)」という言葉がなくても、「get the door」で言い換えられるというわけなんですね。

ところが1つ問題があり、「open」のように動作を限定しているわけではないので、聞き手の想像力、理解力が必要になります。

つまり、用法の多い「get」に惑わされるよりも、意味の限定できる動詞のほうがわかりやすいという一面もあるのです。

さらに「get」のほうが口語的でくだけて聞こえ、意味が特化した動詞のほうがかしこまって聞こえます。

その動作が大事なときや、正確に伝えたいときは「get」を使わずにその動作を限定できる動詞を使うといいですね。

ゆるいコミュニケーションを取る場面では「get」が活躍する場面が多いはずですよ。

日常会話でよく使う「get」の例

私がアメリカに来て気づいたのは、日頃の会話の中で「get」を耳にすることがとても多いこと。

そんな中で生活するうちに私にもうつって、今では「get」を使い倒しています。

そこで私が日常でよく使う「get」の例を紹介しましょう。

「get」を会話で使った例

「受け取る」の意味

「e-mail(メール)」や「message(メッセージ)」といっしょに使われると「get」は「受け取る」という意味になります。

I got your e-mail.

(メール受け取ったよ)

「買う」の意味

「get」が、「store(お店)」や「apple(りんご)」といっしょに使われるシチュエーションでは「買う」という意味になります。

Can you get some apples at the store?

(お店でりんごを買ってきてくれる?)

「借りる」の意味

シチュエーションが「library(図書館)」になり、対象が「book(本)」になると、「get」で「借りる」という意味になります。

I got this book at the library.

(この本、図書館で借りてきた)

「わかる」の意味

「わかった(=理解した)!」の意味でも「get」は使われます。

I got it (you).

(わかった!!)

「I got it!」はよく使われるので映画などでも聞いたことがあるのではないでしょうか?

「了解(=あなたの言っていることがわかったよ)!」の意味で、「( I ) got you!」という表現もありますよ。

「つかまえる」の意味

先述した「( I ) got you!」は子どもが追いかけっこをしているときには「つかまえた!」という意味になります。

Got you!

(つかまえた〜!)

同じ表現ですが、場面に応じて、本当に「その人自体」を「手に入れる」のか、「その人の言っていること」を「手に入れる」のか、使い分けるんですね。

いずれにせよ「手に入れる」のイメージです。「自分のものにした」っていう感じです。

「用意する」の意味

「用意をする」という意味でも、次のように使われます。

I'm getting ready!

(今、準備してるところだよ)

「get ready」で決まった表現として覚えると思いますが、これも「get」の「手に入れる」というイメージですよね。

「到着する」の意味

「場所」といっしょに「get」が使われると「到着する」という意味になります。

I'll call you when I get there.

(そこに着いたら電話するね)

「到着する」も、「(行くことで)その場所を手に入れる」イメージですね。

「(〜の状態に)なる」の意味

「get」は形容詞といっしょに使われると、「〜の状態になる」という意味になります。

She got big.

(彼女は大きくなった)

「(〜の状態に)なる」も、「get」の後ろに形容詞を置いて、「その状態を手に入れる」のイメージですね。

「get+形容詞」は、次のように非常によく使われますよ。

get+形容詞の例

最後に紹介した「Let's get started」は、過去分詞になった「started(スタートされた状態)」を手に入れるという意味です。

「じゃあ、そろそろスタートしましょうか」のようなニュアンスになりますよ。

まとめ

用法の多い「get」、どう使っていいのかわからずややこしく見えますが、実は会話ではとても使いやすい言葉だったんです。

ポイントは言葉の意味をイメージすることと、勇気を持って使ってみることです。

その会話が通じれば、気持ちが軽くなり、次からどんどん使えます。

そうすると、「get」と同じく用法の多い「have」「take」なども、一気に使い勝手がよくなりますから。